本文转自“梅斯医学”公众号

如今,“管住嘴”成了年轻人之间的新型修行。不少人早已把晚饭戒掉,把奶茶拉黑,把炸鸡视作洪水猛兽。大家一边嚼着菜叶子,一边在社交平台上打卡“热量赤字”。 有人调侃“饿到眼冒金星,也要瘦成一道闪电”,仿佛只要忍住那口美味,就能赢得更轻盈的人生。

饿出轻盈,

还能饿出“长寿基因”?

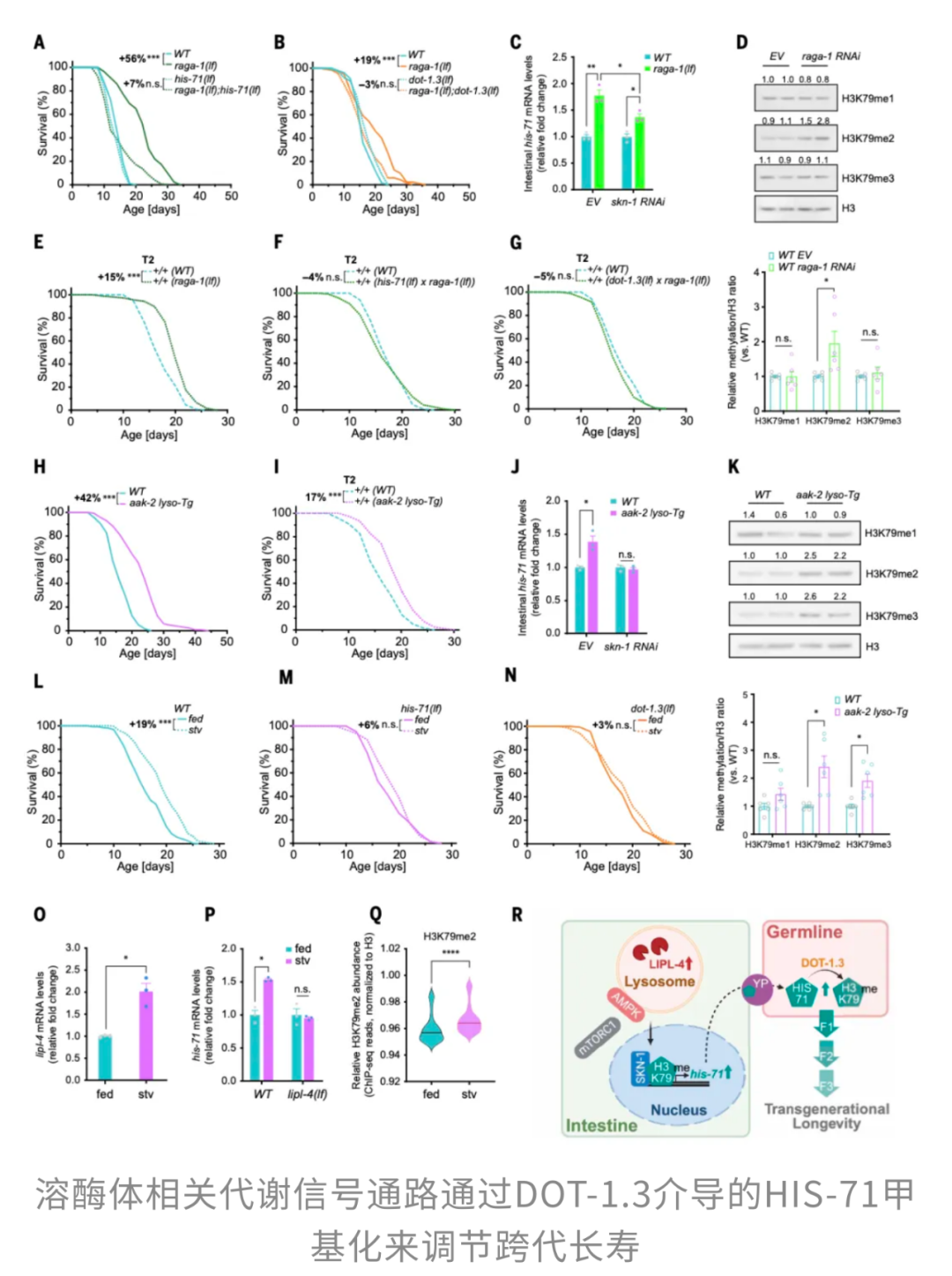

但这种“饥饿修行”不光能换来体重秤上更小的数字,竟然还可能延长寿命,近日,美国贝勒医学院研究团队发表于Science的一项研究[1]便发现,这种“饿出来的长寿”甚至能遗传给子孙后代。研究人员在一种线虫体内特异性地调控溶酶体中的关键分子,结果不仅线虫自己活得更久——寿命延长高达53%,连它的子孙后代都享受到了“长寿红利”,一代传一代,居然延续到了第四代。

事情得从一个叫LIPL-4的基因说起,它能启动溶酶体的脂解反应,也就是分解脂肪、清理细胞垃圾的过程。当研究人员让线虫的肠道中过表达溶酶体酸性脂肪酶(LIPL-4)后,它们的寿命显著延长。

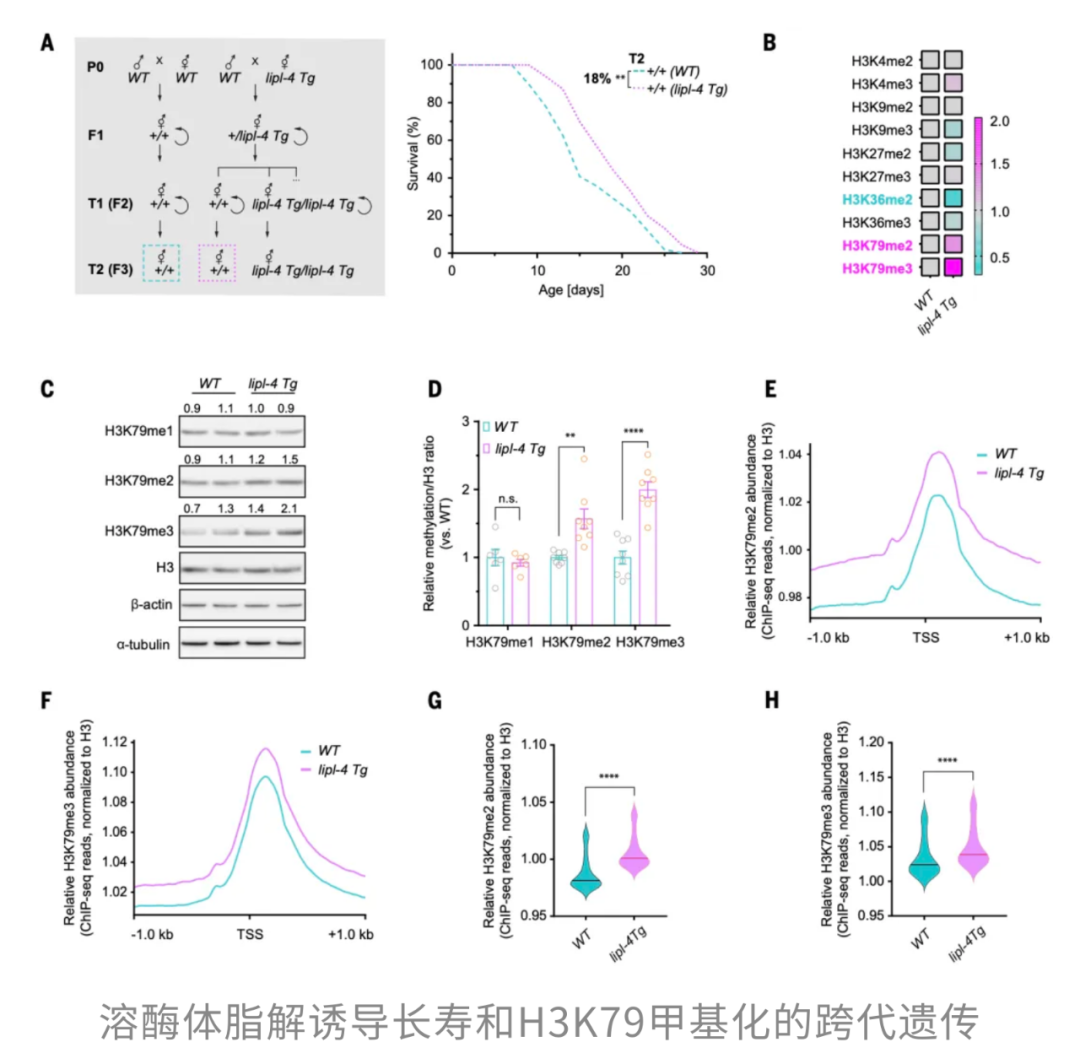

更令人瞠目结舌的是,这种“延寿特权”居然还传给了它们的后代。

这下就有意思了,明明基因没变,后代为什么也能“继承”长寿?原来答案可能藏在表观遗传学里,这是一种“不改基因序列,却能改写命运”的分子机制。

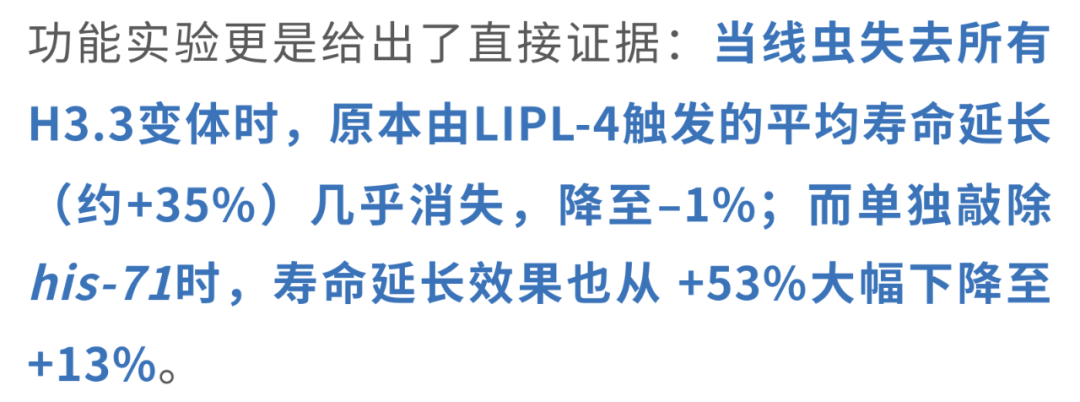

通过对比lipl-4过表达线虫与野生型线虫的组蛋白修饰水平,研究者发现,长寿线虫体内的组蛋白H3在第79位赖氨酸上的二甲基化和三甲基化水平(即H3K79me2和H3K79me3)显著升高,而且这些甲基化信号恰好集中在基因开关最敏感的区域——转录起始位点(TSS)上下游1 kb范围内。这意味着,LIPL-4启动的溶酶体脂解,竟能通过调节H3K79甲基化的方式,重新塑造基因的表达模式,让寿命的“程序”被改写。

进一步的分析揭示了关键角色——一个名为his-71的基因。它编码组蛋白变体H3.3。与传统的H3不同,H3.3不依赖DNA复制就能被整合进染色质,而且更容易在K79位点被打上甲基化印记,这让它成为基因表达调控的“灵敏开关”。

换句话说,这是一种高度特异性的激活,就像溶酶体脂解信号专门点亮了his-71这盏“延寿明灯”。

这说明,H3.3变体HIS-71是溶酶体脂解与长寿之间的核心纽带,没有它,延寿效应就难以实现。

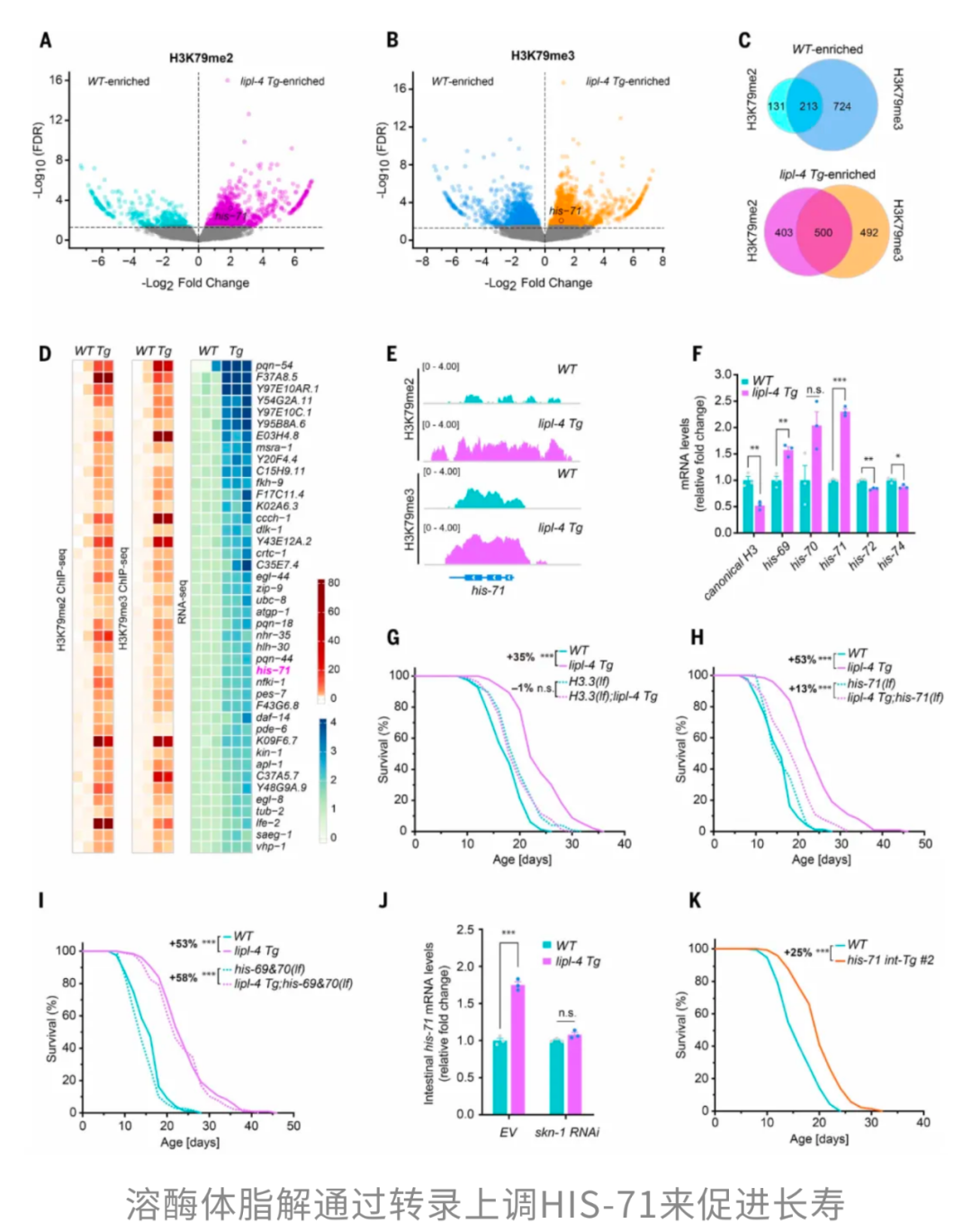

事实上,这一“长寿信号”并非只停留在肠道。进一步分析显示,肠道中过表达的lipl-4会激活溶酶体脂解,并上调his-71的生成。随后,his-71借助卵黄蛋白(vitellogenin)和其受体RME-2“搭便车”进入卵母细胞,提升生殖系中his-71的水平,从而将延寿信号跨越组织传递给下一代。当LIPL-4过表达的线虫与野生型线虫杂交后,肠道中his-71的转录水平直到T4代才几乎完全消失。

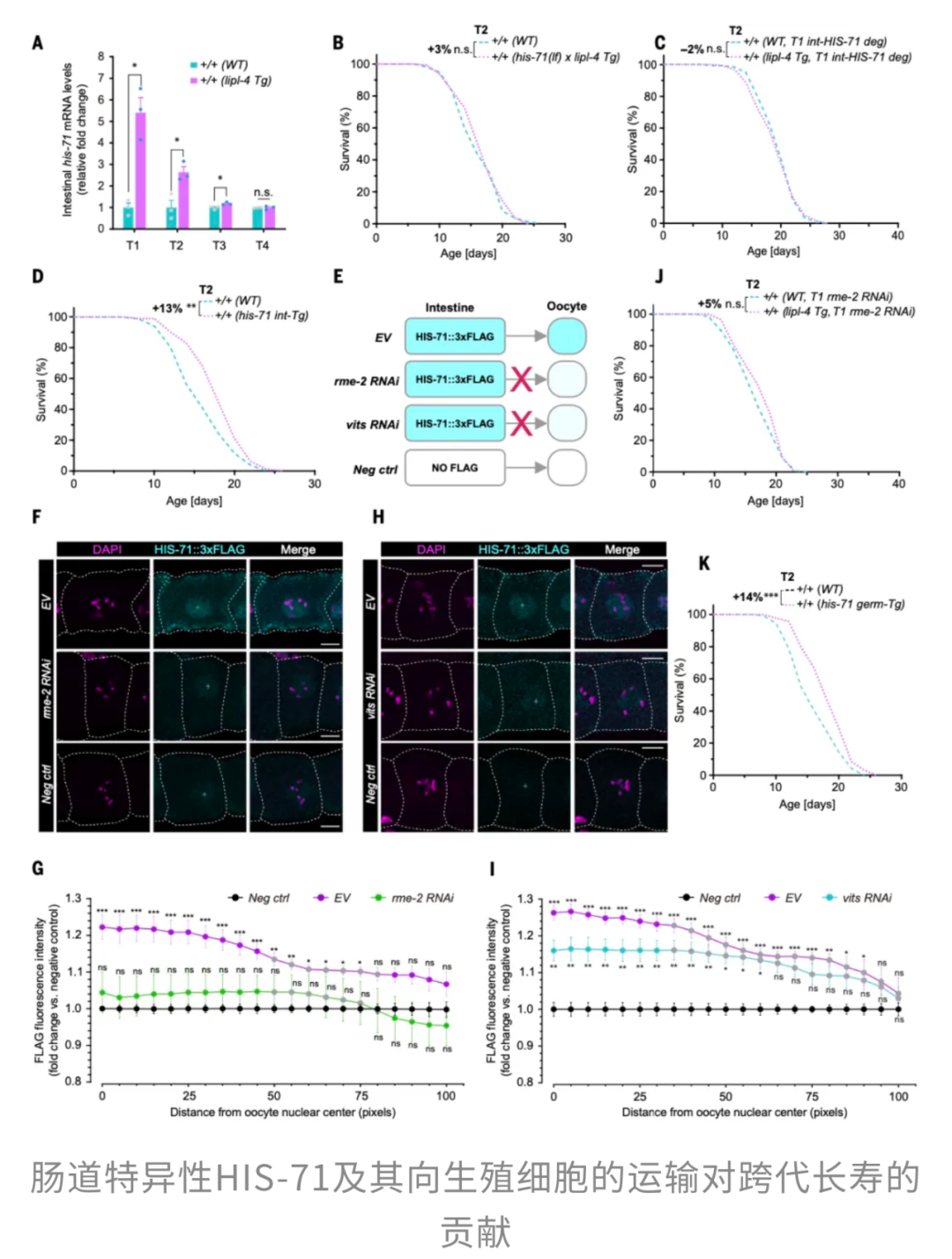

然而,光是把H3.3运送到生殖系还不够,它还需要被打上关键的“甲基化印记”。这一任务由名为DOT-1.3的甲基转移酶完成。它专门在生殖系中表达,为H3.3的K79位点添加甲基标签。当DOT-1.3被敲除时,LIPL-4带来的延寿效应立刻减弱,H3K79的甲基化水平也明显下降;而只要在生殖系中恢复DOT-1.3的表达,寿命延长就能完全恢复。

由此,一个精妙的跨组织信号链条被揭示出来:肠道首先感知代谢信号,并产生HIS-71;HIS-71借助卵黄蛋白“搭便车”进入生殖系;在生殖系中,DOT-1.3为HIS-71打上H3K79甲基化的“长寿印记”。这种印记随生殖细胞传递给下一代,从而实现寿命的跨代延长。

不过,溶酶体在通过表观遗传调控实现跨代寿命延长这件事上,可不仅仅依赖于LIPL-4的激活,而是响应各种代谢信号。当研究人员把raga-1这个调控溶酶体mTORC1的关键蛋白被敲低时,线虫体内的his-71会立即被激活,而抑制mTORC1本身就已知能延长寿命。

同样地,把能量感知蛋白AMPK特异性锚定于溶酶体上(aak-2 lyso-Tg),激活它的功能,也能像接力棒一样,把“长寿信号”通过his-7和H3K79甲基化传给后代。

而且在自然条件下,这一机制也会被“饥饿”激活——当线虫在幼虫期经历6天的饥饿后,它们成年后的寿命平均延长19%。如果his-71或dot-1.3缺失,这种“饥饿加成”立刻消失。可见,饥饿本身就是触发LIPL-4表达、“点燃”HIS-71和H3K79甲基化的天然信号。

换句话说,溶酶体不仅能在体内感知代谢信号,还能通过DOT-1.3给HIS-71打上“长寿印记”,把这个信号传递到下一代。它可能是生物应对环境压力(比如饥饿)的一种进化策略,让下一代也能继承“长寿优势”。

总的来说,这项研究揭示了,饥饿通过激活溶酶体代谢途径,增加组蛋白H3.3变体的表达和其在K79位点的甲基化,从而延长寿命并实现这一效应的跨代传递。

饥饿感本身,还能重塑免疫

其实,饥饿的“魔法”不只发生在细胞和基因里,大脑也加入了“指挥行列”。

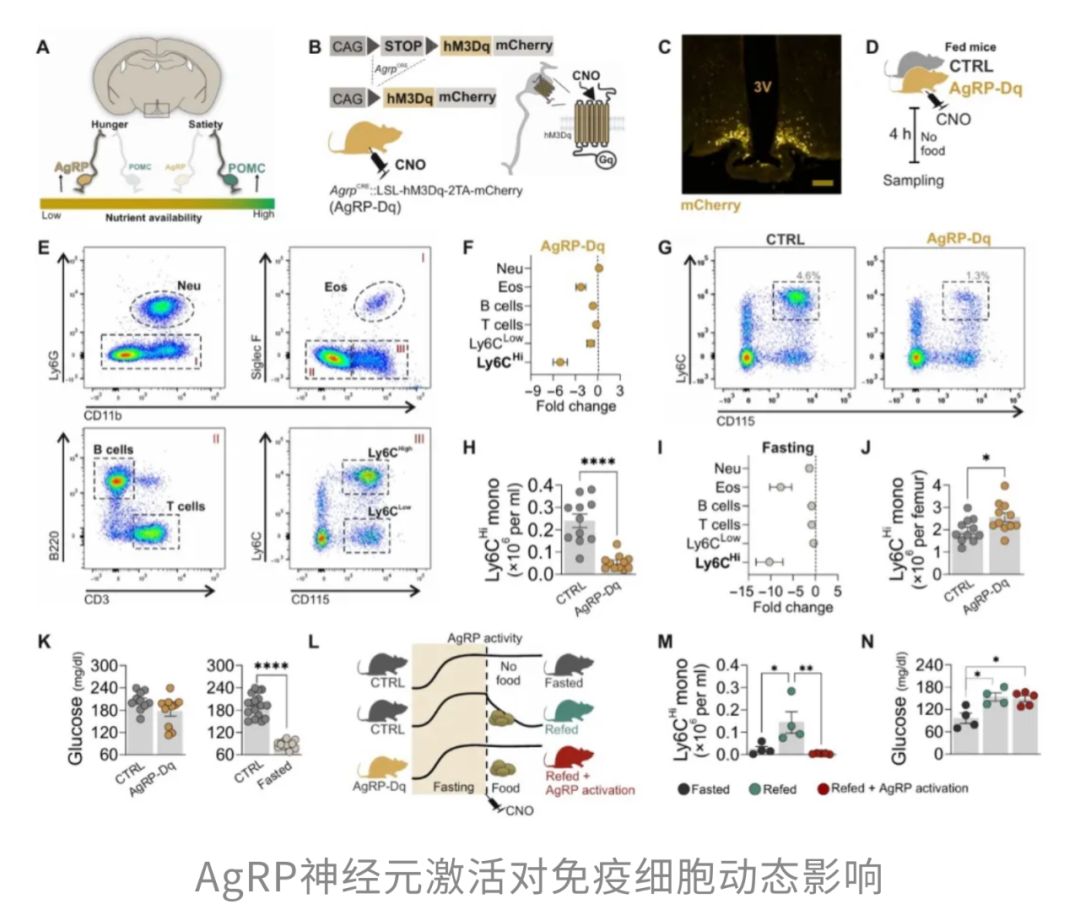

此前,曼彻斯特大学的研究团队发表于Science Immunology的一项研究[2]发现,只要大脑“觉得饿”,免疫系统就会开始忙碌起来,即便身体根本没缺能量,免疫细胞也会随之调整。

通常人们认为,饥饿或进食状态下,营养物质的变化——比如葡萄糖和氨基酸水平的波动——会通过调节各器官的代谢活动,间接影响免疫系统的运作。然而,这项研究却颠覆了这一传统认识:大脑对“饿”与“饱”的感知,本身就能直接左右外周免疫细胞的动态,而这一切与身体的能量状态并无直接关系。

这一发现,源自研究者们对一个长期未解现象的好奇。当人类或小鼠禁食超过约20小时后,血液中一种名为Ly6CHi的单核细胞会明显减少。这类细胞堪称免疫系统的“急先锋”,在感染或组织损伤时,它们会第一时间赶赴现场,清除病原体和受损组织。但在动脉粥样硬化、代谢综合征乃至部分癌症等慢性炎症状态中,这些细胞常常“出力过猛”,造成组织损伤,反而加重病情。

于是研究者们提出了关键问题:Ly6CHi细胞减少,究竟是因为体内“粮草”不足,免疫系统不得不“节衣缩食”?还是因为大脑在感知到饥饿后,主动发出某种“抑制信号”?

为了破解这个谜团,他们决定直捣“中枢”,目标是下丘脑中的AgRP神经元,也就是大脑中“饥饿感”的主要制造者。当研究者通过化学遗传学手段激活这些神经元,令小鼠产生“假性饥饿”时,短短4小时内,小鼠血液中Ly6CHi单核细胞数量便显著下降。

也就是说,即便营养并未真正匮乏,仅凭“大脑以为自己饿了”,免疫系统就会迅速作出反应。

为了验证这种作用是否可逆,研究者又进行了相反的实验。他们在禁食状态的小鼠体内激活了另一类掌管“饱腹感”的神经元——POMC神经元。结果发现:尽管小鼠并未进食、血糖依然偏低,但一旦POMC神经元被激活,Ly6CHi单核细胞的数量立刻回升。仿佛身体“误以为吃饱了”,便放松戒备,让这些原本被抑制的免疫细胞重新上线。

由此可见,AgRP神经元确实是驱动免疫细胞变化的关键枢纽。它们一旦被激活,Ly6CHi单核细胞的数量立即下降;而当它们被“关闭”,情况则截然相反。研究人员让AgRP神经元被抑制的小鼠经历一夜禁食,结果这些小鼠表现出明显的“食欲缺乏”,几乎失去了正常的饥饿反应。而在禁食20小时后,这些小鼠血液中的Ly6CHi单核细胞数量不仅没有减少,反而增加了。

换言之,没有AgRP神经元的指挥,免疫系统就不会像往常那样在饥饿时“降档运行”。 免疫系统对饥饿的反应,并非被动地受能量匮乏所驱动,而是大脑中枢的主动调控结果。

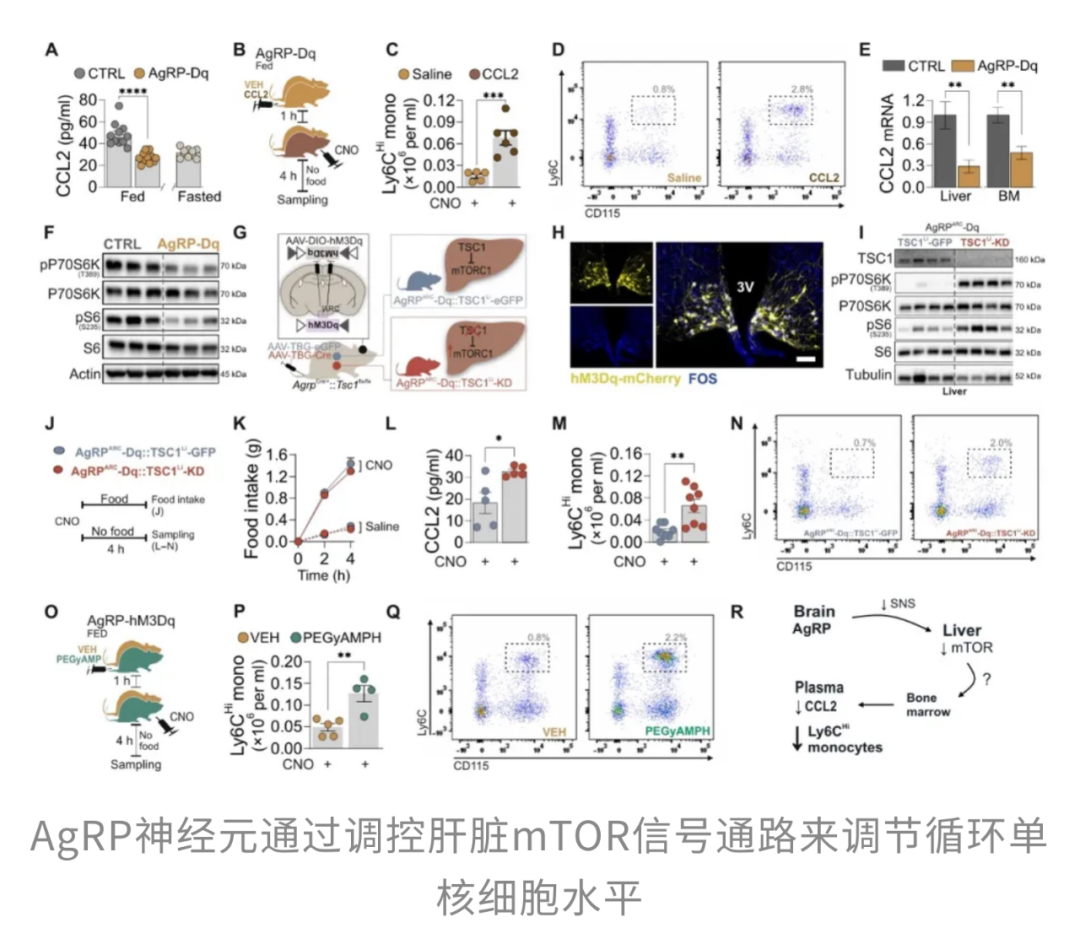

那么,深藏于颅内的AgRP神经元,究竟是如何“远程操控”外周免疫系统的呢?研究团队进一步追踪信号通路,发现这些神经元通过交感神经系统与肝脏进行沟通。当AgRP神经元被激活时,它们通过交感神经抑制肝脏的mTOR信号通路,从而减少趋化因子CCL2的分泌。CCL2是招募Ly6CHi单核细胞的重要信号分子,当它的水平下降时,这些免疫细胞的数量也随之减少,免疫反应因而被调节。

总体而言,这项研究揭示了一个引人深思的事实:饥饿不仅是胃的“呐喊”,更是一场由大脑精心策划的“全身总动员”。AgRP神经元一方面驱动我们寻找食物、补充能量,是生存本能的“发动机”;另一方面,它们又能跨越能量状态的限制,独立地调节免疫系统的运作节奏。

看来,饿一饿肚子,不仅能让自己活得更久,还能把这份长寿的“大礼包”传给子孙后代。而且,饥饿还能给免疫系统“一键重启”,让身体的防御机制变得更加灵活高效~

仍需指出的是,研究[1]基于线虫模型,研究[2]基于小鼠模型,在人类中的普适性仍需进一步验证。

参考资料:

[1]Qinghao Zhang et al. ,Lysosomes signal through the epigenome to regulatelongevity across generations.Science389,1353-1360(2025).DOI:10.1126/science.adn8754

[2]Cavalcanti de Albuquerque JP, Hunter J, Domingues RG, Harno E, Worth AA, Liguori FM, D'Alessio A, Aviello G, Bechtold D, White A, Luckman SM, Hepworth MR, D'Agostino G. Brain sensing of metabolic state regulates circulating monocytes. Sci Immunol. 2025 Apr 4;10(106):eadr3226. doi: 10.1126/sciimmunol.adr3226. Epub 2025 Apr 4. PMID: 40184437.