本文转自“梅斯医学”公众号

你有没有过这样的经历:感冒鼻塞时,吃什么都像在嚼纸板?明明是一块巧克力蛋糕,却吃不出半点甜味;一碗热腾腾的鸡汤,也尝不出鲜香。原来,这并不全是味蕾的“罢工”,而是你的鼻子“请假”了!

事实上,我们常说的“味道”,其实是由味觉和嗅觉共同构建的“风味”(flavour)。当你咀嚼食物时,气味分子会通过喉咙后部进入鼻腔,这叫“鼻后嗅觉”(retronasal olfaction)。而当你感冒鼻塞时,这条“风味高速路”就被堵住了。更神奇的是,大脑竟然会把某些气味直接“翻译”成味觉——比如闻到草莓香,就算没有糖,你也觉得“甜”。

那么,大脑是如何把嗅觉和味觉“捆绑销售”的呢?一项发表于Nature Communications的最新研究首次揭示:人类大脑中的“岛叶”(insula)可能是风味感知的“中央厨房”,它不仅处理味觉,还能对气味进行“味觉式编码”。接下来,就让我们一起揭开这场“风味骗局”的神经秘密。

一、实验意义与目的

风味感知是一个典型的跨感官过程,但长期以来,科学家并不清楚味觉和嗅觉是在大脑的哪个阶段、以何种方式整合的。传统观点认为,这种整合发生在大脑高级区域如眶额叶皮层(OFC),而初级感觉皮层(如味觉岛叶和嗅觉梨状皮质)只处理单一模态信息。

但近年动物实验发现,啮齿类的味觉皮层也能对气味产生反应。这是否意味着,在人类大脑中,风味整合其实发生得更早?为此,研究团队设计了一项精巧的fMRI实验,试图回答两个关键问题:

与味觉配对的气味是否能激活味觉皮层?

这种激活是否与真实味觉的神经模式相似?

二、实验对象与流程

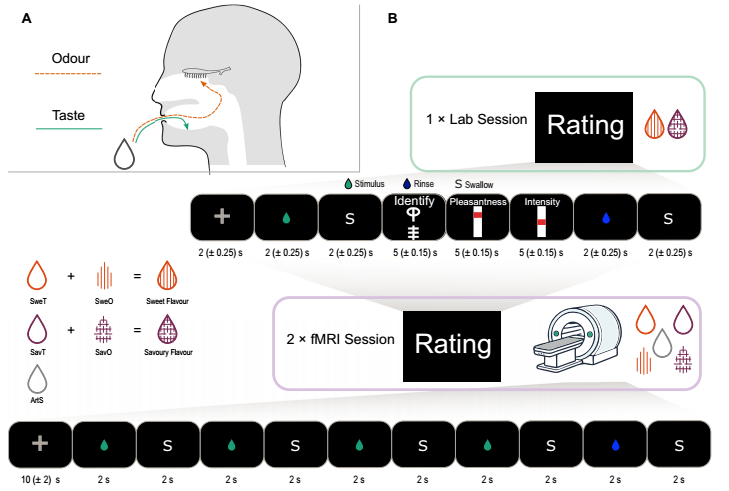

研究招募了25名健康参与者(11男14女),他们在实验前先参加了一个“风味培训课”:品尝甜味(蔗糖+果香)和鲜味(味精+肉汤香)的复合风味,并学习用抽象符号来标识这两种风味,以避免语言偏见。

紧接着,在两次fMRI扫描中,参与者分别接受了纯味觉(如只有蔗糖或味精)和纯嗅觉(如果香或肉汤香,溶解在人工唾液中以确保无味)的刺激。扫描过程中,他们只需被动品尝/闻取样品,不做任何评价,以保证大脑活动不受任务干扰。

图:口腔化学感觉通路与实验示意图

三、实验结果与讨论

1. 味觉与气味在岛叶共享“风味编码”

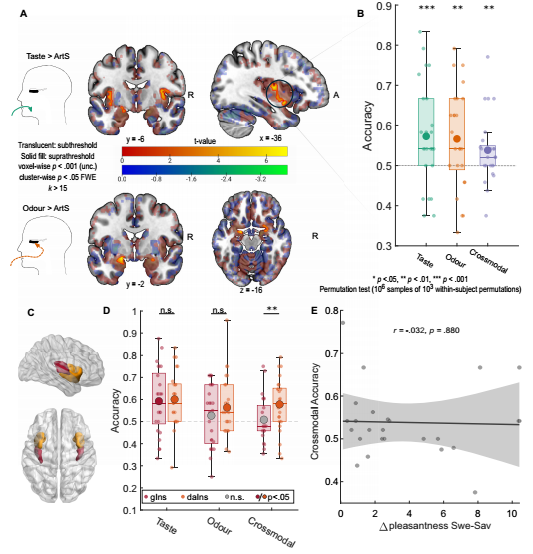

通过多元模式分析(MVPA),研究者发现:岛叶中味觉敏感区域不仅能区分甜和鲜味(解码准确率57.31%),还能区分两种气味(56.67%)——尽管后者在传统单变量分析中并未显露出显著激活。

更惊人的是,当用味觉模式去解码气味时,准确率仍显著高于随机水平(53.83%)。这说明,岛叶对气味的神经响应模式与其配对味觉高度相似。正如下图所示,这种“跨模态解码”在岛叶前腹侧区域( dysgranular/agranular insula)尤为明显,而该区域恰好与梨状皮质(嗅觉中心)有直接的神经连接。

图:模态特异性单变量响应与ROI解码

2. 岛叶内部存在功能分区

研究者进一步将岛叶按细胞结构分为“颗粒区”(granular)和“无颗粒/少颗粒区”(dysgranular/agranular)。结果发现:

颗粒区只对味觉敏感(解码准确率59.22%),对气味无响应;

无颗粒区则同时对味觉和气味响应,且跨模态解码准确率显著更高(57.78%)。

这提示我们:味觉信息首先在颗粒区被处理,而后在无颗粒区与嗅觉信息整合,形成完整的“风味表征”。

3. 全脑搜索确认“风味网络”

全脑搜索light分析进一步发现,除了岛叶,眶额叶皮层(OFC)和下顶叶(IPL) 也存在跨模态解码。但有趣的是,这些区域的表现模式不同:

在岛叶,甜味和甜气味都被解码为“甜味”;

在OFC,同一风味的味觉和气味更容易被混淆(即被视作同一类);

在IPL,解码可能受到视觉提示的干扰(因实验中用了抽象符号)。

这说明,岛叶更偏向于风味身份的早期整合,而OFC可能负责后续的价值评估(如“喜不喜欢”)。

4. 风味表征会“随时间漂移”

研究者还发现,岛叶中的味觉表征会随着时间变化——第二天的解码准确率比第一天显著下降。这种“表征漂移”现象此前仅在啮齿类中被报道,本次是首次在人类中证实。

相比之下,OFC中的表征则趋于“收敛”,即不同风味的表征随时间变得更相似。这可能是因为OFC编码的是主观价值(如饱腹感、厌倦感),而岛叶编码的是相对稳定的风味身份。

小结

所以,下次当你咬下一口草莓蛋糕却觉得“不够甜”时,也许不是糖放少了,而是你的大脑岛叶没有收到足够的“草莓香气”来电。这项研究不仅揭示了风味感知的神经机制,也解释了为什么气味能如此狡猾地“冒充”味觉——因为我们的大脑中,本就有一个区域专门负责“把闻到的变成尝到的”。

而更幽默的是,这个系统还会“随时间变形”:今天你觉得某款零食惊艳,明天可能就平平无奇——这不一定是产品质量波动,也可能是你的岛叶在“自动更新风味数据库”。

所以,当你再听到有人说“吃是一种大脑游戏”,请相信:这可不是玄学,而是有神经科学撑腰的“风味真相”。

参考资料:

[1]Khorisantono PA, Veldhuizen MG, Seubert J. Tastes and retronasal odours evoke a shared flavour-specific neural code in the human insula. Nat Commun. 2025 Sep 12;16(1):8252. doi: 10.1038/s41467-025-63803-6. PMID: 40940344; PMCID: PMC12432251.